|

�P

���V�A�̉ݕ�

�����̉ݕ��Ƃ��ẮA

��������݁E

���݁E����

���������B

�����́A

�P���[�u�����P�O�O�R�y�C�J

�����Ƃ��ẮA

�ȉ��̂悤�ɐF��������

�Z��ނ̎������������B

�P���[�u������ (���F)

3���[�u������ (�ΐF)

5���[�u������ (�F)

10���[�u������ (�ԐF)

25���[�u������ (�D�F)

100���[�u������ (���F)

���A�����̂P���[�u������

�P���[�u������

( ���V�A��1865�N����

���́B���̗��ʁB)

[�ʐ^�F�r�d�j�h�m�d����]

��݁E���݁E�����Ƃ��ẮA

�ȉ��Ȃǂ��������B

���[�u�����

(�P.5���[�u����݁E

1���[�u����݁A�Ȃ�)

�R�y�C�J���

(50�R�y�C�J��݁E25�R�y�C�J��݁E20�R�y�C�J��݁E15�R�y�C�J��݁E10�R�y�C�J��݁E5�R�y�C�J��݁A�Ȃ�)

�R�y�C�J����

(20�R�y�C�J���݁E5�R�y�C�J���݁E3�R�y�C�J���݁E2�R�y�C�J���݁E1�R�y�C�J���݁E1/2�R�y�C�J���݁E1/4�R�y�C�J���݁A�Ȃ�)�A

���[�u������

(5���[�u�����݁E3���[�u�����݁A�Ȃ�)

���A���݂́A�h�X�g�G�t�X�L�[�̏����ł́A�قƂ�Ǐo�Ă��Ȃ��B

��

�u���V�A�R�C���W�v

(�T����̃y�[�W)

���A1���[�u���ƌ����A�ӂ��A�������w���B�����A���[�u����݂́A���[�u�������ɔ�ׂāA3.5�{��x�̉��l���������B���2���[�u���Ǝ���1���[�u���ł́A�����A8���[�u���ƂȂ�B

������1���[�u��(1�R�y�C�J)�́A���݂̓��{�ł͂�����ɂȂ邩�A�ɂ��ẮA

���A��10000�~(��100�~)

���A5000�~�`10000�~(50�~�`100�~)

���A��5000�~(��50�~)

���A2200�~�`2700�~(22�~�`27�~)

���A��1000�~(��10�~)

�Ȃ��̂������̐�������B

���A�~�ւ̊��Z�͍�����������A�]��쎁�͎����|���w�߂Ɣ��x(�����Е���1966�N����)�̉���ŁA������1���[�u��(1�R�y�C�J)�́A����(1960�N�㔼��)�̓��{�ł́A��1000�~(10�~)���Ɗ��Z���Ă���B1960�N�㔼�ɔ�ׂĂ̌��݂̕������l�����Ċ��Z����Ȃ�A���݂ł́A��L�̂����A���E�����L���Ƃ̂��ƁB

�Q

�o��l���̐����E�ď�

���V�A�̏�����ǂޏꍇ�A�����������̂��A�o��l���̖��O�̋�ʁB���O���̂�������ɁA�����ɌĂׂΖ����O���сA�܂��A�n�̕��Ɖ�b���Ƃł͌Ăѕ����قȂ邱�Ƃ������āA�o�������ʂ����肷��̂ɁA�ǎ҂́A�n�I�A���E��J����B

�o�Ă���e�o��l���̖������p���Ƀ������A�{�ɂ͂���ł����āA�K�X���m�F���ǂ݂����߂Ă����A�Ƃ����̂��A����@�B

�Z���V�A�ɂ����閼�O

���V�A�ł́A���O�́A

���O�S�̂������������Ƃ��ẮA

���E���́E��

�̎O���A���̏��ɕ��ׂČ����B

��F

�A���N�Z�C�E�t���[�h�����B�`�E�J���}�[�]�t(���J���}�[�]�t

(�J���}�[�]�t�Ƃ̃t���[�h���̑��q�A���N�Z�C�A�̈�)

�������e�������̎q���ɂ���Ăі��B

���V�A�ł��A���̓L���X�g���̐��l��V�g�ȂǂɗR��������̂������āA�唼�̓|�s�����[�Ȃ��̂�������B

��F

�C���@��(�C����)�������̎g�k���n�l

�s���[�g�����g�k�y�e��

�p�[���F�����`���҃p�E��

�A���h���C���C�G�X�̒�q�A���f��

�~�n�C������V�g�~�J�G��

�j�R���C���M���V����̃j�R���E�X

���́A

�j�Ȃ�A

�{���X�A�~�n�C���A�Z���Q�C�A�E���W�~�[���A�j�R���C�A���[���[�A�A���N�T���h���A

���Ȃ�A

�i�^�[�V���A�J�`���[�V���A�j�[�i�A�K���[�i�A�G���[�i�A�^�`���i

�Ȃǂ��L���B

����

�����e�������玩���I�ɂ�������́B

���q�Ȃ�A�u�`�����B�`(���B�b�`)�v�ȂǁA���Ȃ�A�u�`�����i�v�ȂǁA�ƂȂ�B

(���̓I�ɂȂ�B)

��F

�h�X�g�G�t�X�L�[�̏ꍇ�A���e�̖��́u�~�n�C���v������A�u�~�n�C�����B�`�v�ƂȂ�B

��

���ƌn�̌Ăі��B�u�h�X�g�G�t�X�L�[�v�́A���łȂ��āA���ł���B

�u�`�X�L�[�v�u�`���t�v(�u�`���t�v(���̓I�A���̓G��)�̌`���|�s�����[�B

���́A�L���X�g����V�A�ɂ����鐹�l�E���̖���n������o�������̂������B

��F

�y�g���[�t���g�k�y�e��

�h�X�g�G�t�X�L�[������̐�c���Z�y�n�̑����h�X�g�G�[���H

�����̏ꍇ�A�u���v�̌���́A

�u�`���v�̌`�ȂǂɂȂ�B

��F

�\�[�t�B���E�Z�~���[�m

���i�E�}�������[�h

��(���}�������[�h�t)

�Z���́A�ڏ�

����

�����e��e�����F�l�̊Ԃ����Ŏg����Ăѕ��B

���̌�����A�u�`�[�����v

�u�`�[���`�J�v�u�`�[�j���v

�Ȃǂɕς��āA�ĂԁB

(���̓C�A���̓G�ɂȂ�B)

��F

�A�����[�V��(���A���N�Z�C�E�t���[�h�����B�`�E�J���}�[�]�t)

���[�W��(�����W�I���E���}�k�C�`�E���X�R�[���j�R�t)

�\�[�j���A�\�[�l�`�J(���\�[�t�B���E�Z�~���[�m���i�E�}�������[�h��)

�K�[�j��(���K�����[���E�A���_���I�[�m���B�`�E�C���H���M��)

���̍ŏ��̕�����

�����ČĂԈ��̂�����B

��F

�~�[�`���A�~�[�`�J(���h�~�[�g���C�E�t���[�h�����B�`�E�J���}�[�]�t)

�h�D�[�j���A�h�D�[�l�`�J(���A�u�h�[�`���E���}�m���i�E���X�R�[���j�R��)

�ڏ�(�̏�)

����������y�̂����Ăѕ��B

���������ŁA���̌�����u�`���J�v�Ȃǂɕς�����A���̍ŏ��̕����������肵�āA�ĂԁB

��F

�K���J(���K�����[��)

���@���J(���C���@��)

�Z��X�̗p����

�E�e���q���ĂԂƂ���A�v�w�E�Z��o���E�e�F�ǂ����Ȃǂ̂悤�ɂ����e�����ԕ��Ō݂����ĂԂƂ��ɂ́A�������ŌĂԂ��A���̏ꍇ�A�����Ă�������p�����B

�E�e�����Ă��ڏ�̐l�≓���������Ęb���ԕ��̐l���ĂԎ��́A���͂����u���E�����v�ŌĂ��̂��ӂ��B

��F

���W�I���E���}�k�C�`(�����W�I���E���}�k�C�`�E���X�R�[���j�R�t)

�E�����̒��ł́A��҂��A�n�̕��œo��l���ɂ��ďq�ׂ鎞�ɂ́A�u���v�A���ɁA�u���E�����v�Ŏ����B

��F

���X�R�[���j�R�t(�����W�I���E���}�k�C�`�E���X�R�[���j�R�t)

�p�[���F���E�p�[�������B�`(���p�[���F���E�p�[�������B�`�E�g���\�c�L�[)

�i�X�^�[�V���E�t�B���|���i(���i�X�^�[�V���E�t�B���|���i�E�o���V�R�[��)

(���M��̓��{��\�L�Ƃ��ẮA�u�i�X�^�[�V���E�t�B���|���i�v�Ƃ��Ă�����̂�����)

�R

�g���E���E��

�M���݈̎�

(���݁A���݁A�j��)

�E�s���[�g���ꐢ(�݈�1682�N�`1725�N)�̑�ȑO�ł́A���V�A�ł́A�M���݈̎ʂƂ��ẮA�u�����v�����Ȃ��������A�s���[�g���ꐢ�́A�M��(�g�{�������X�g�{)�݈̎ʂƂ��āA���݈ȊO�ɁA�u�����v�u�j���v��V�݂��A���̎O�݈̎ʂ́A1917�N�̃��V�A�v���܂ő������B

(�Ȃ��A���{�̖������{����߂����E��E���E�q�E�j(���قǍ���)�Ƃ����ؑ��݈̎ʂ́A�C�M���X�̏㋉�M���݈̎ʂɂȂ�������́B)

�S�̂Ƃ��ẮA�݈ʂ̂Ȃ��M���������������A�Â��ƕ��̋M����Ƃ��Ɍ��т̂������M���ɂ́A�u�����v��u�����v�݈̎ʂ��^�����A�o���g�C���݂̏o�g�̃h�C�c�n�M������ƉƂɂ́A�u�j��(baron)�v�݈̎ʂ�������ꂽ�B

�E�h�X�g�G�t�X�L�[�̏����ł́A

�w���s�x��

���C�V���L�����݁A

�Z(�V�`���[)���݁A

�w�s����ꂽ�l�тƁx��

�����R�t�X�L�[���݁A

�w�����N�x��

�Z���Q�C�]�y�g���[���C�`���݁A

�j�R���C�V���݁A

�ȂǁA���V�A�̍ŏ㗬�̖���̋M���ł������݉��̓o��l�����悭�o�Ă���B

�w���s�x�̃��C�V���L���́A���������V�A�̑����Ȗ���̐��P�M���̖���(�܂���)�Ƃ݂Ȃ��Ă��āA����u���C�V���L�����݁v�Ɩ�����Ă���B(�V�����ɂ̏㊪��p12)

�w�����N�x�ł́A�A���J�[�W�C(�A���J�[�W�C�E�}�J�����B�`�E�h���S���[�L�[)�́A�����̐��h���S���[�L�[�𖼏�������A���肩��u���݂̃h���S���[�L�[�����H�v�ƕ�����āA(���V�A�ɂ́A�h���S���[�L�[�ƂƂ�������̌��݉Ƃ��������B)�u����A�����̃h���S���[�L�[�ł�(�_�z������̉��j�̑��q��)�B�v�ƕ����������Ɍ����ӏ�������B)

�j���Ƃ��ẮA

�w�����N�x��

�r�I�����O�j��

�ȂǁB

�Ȃ��A�h�X�g�G�t�X�L�[�̏����ł́A��v�o��l���Ƃ��ẮA���݂̐g���̐l���͓o�ꂵ�Ă��Ȃ��B

(�g���X�g�C�̏����ł́A���݉Ƃ̐l�����悭�o�ꂵ�Ă���B)

�����E�����̊K�ʁA�`����

�鐭���V�A���̊������ł́A

�����́A

�P�����`�P�S����

�̊K�ʂ�����A

�����́A

�E�����A�叫�A�����A�����A�㏫�A

�E�卲�A�����A�����A

�E���сA���сA�O�����сA

�E���сA���сA���ѕ�

�Ƃ����������P�S�̊K�ʂ��������B

��������ނ��������̊����́A

�ޖ��`�A�`���R

�ƌĂꂽ�B

���шȏ�����Z�ƌĂԁB

��

�w�J���Z��x��

�E�ޖ����

�̃X�l�M�����t�A

�E�ޖ����Z

�̃h�~�[�g���C

�w�߂Ɣ��x��

�E�X����(�����ł͑��тɂ�����)

�̃}�������[�h�t

�ȂǁB

�u�`���R�v�Ƃ����Ăѕ�

�w���s�x��

�C���H���M�����R�A

�G�p���`�����R

�Ȃǂ́u�`���R�v�Ƃ����Ăѕ��́A���R�l�������l���A�R�E����ނ�����(�ސE��)�ɂ��A���_�Ԃ��Đ��̉��ɕt���Ă�����̂ŁA�R���ŁA������x�R�������������R�l(�R���ł́A������R�����w������Ȃǂ́u���R�v�Ƃ������ʂɂ������킯�ł͕K�������Ȃ��B)�Ƃ����Ӗ��������Ă���B

�����ł́A�ނ�R�l�̒��ɂ́A�ݐE�����珬�������߂āA���̂��߂������őސE��ɃA�p�[�g��q��Ȃǂ̌o�c���s���҂����āA�ނ�́A���̑��̐l���ɂ����āA�u�`���R�v�Ɩ�����ĐV���Ȏd���ɏ]�����A���̐l����������Ăꂽ�A�Ƃ����ʂ��������B

�w���s�x��

�G�p���`�����R�A

�w�q���ҁx��

���R�A

�Ȃǂ́A���̗�B

����A

�w���s�x��

�C���H���M�����R

�́A�R�E��ނ��Č�́A�d���������ɏ�(�߂���)�������ē��X���ɂЂ����Ă���A�����V�l�ł���A���R�l�ł��������Ƃ̖��_��l�ɂЂ��炩�����߂ɕt���Ă���Ăѕ��ɉ߂��Ȃ��B

�S

�e���u���N

(�X�V�F26/02/04)

[����]

�E�e���u���N

�y�e���u���N�ɂ���

�E����A�C��

����

����

�E��A�^��

���l���@��

�^���A���X

�E�����A�X����

�����Z��

�ʑ�

���A���L

�E�ݔ�

�������A����

�X��

�E�X

�������A������

����

����

�E�L��A����

���Z���i���L��

�E�{��

�w�Z

��q���A����

�E��蕨

�n��

�S��

���@�@�@���@�@�@���@�@

�y�e���u���N�ɂ���

�o���g�C�ւ̐i�o�̂���1700�N����n�܂����X�E�F�[�f���Ƃ̐푈(�k���푈�E�`1721�N)�ŒD�悵�����n�I�ȏ���Ƒ�X�т̒n�ɁA�����̃��}�l�t���̃s���[�g�����(�݈�1682�N�`1725�N)�̎w���̂��ƁA���[���b�p�ւ̑����J�����ƁA1703�N�ɊC�`�Ɨv�ǂ�z�����������s�s�y�e���u���N�̋N���B�����́A�s���[�g�����̖��Ɛ��g�k�y�e���̖��ɂ��Ȃ�ł���B

�l���@��̂��̃f���^�n�����[���b�p���̐l�H�s�s�̌��݂͐i�݁A1713�N�ɂ́A���������̊����������āA��s�����̓s�s�Ɉړ]���ꂽ�B

�ȗ��A���V�A�v���̗��N��1918�N�Ƀ��X�N���Ɏ�s���ڂ����܂ŁA���V�A�鍑�̎�s�Ƃ��āA���V�A�̐����E�o�ρE�����̒��S�ƂȂ��Ĕ��W�����B

(�s���́A1914�N�Ɂu�y�e���u���N(�T���N�g�E�y�e���u���N)�v����u�y�g���O���[�h�v�ɁA1924�N�ɂ́u���j���O���[�h�v�ɁA1991�N�ɂ͋����́u�T���N�g�E�y�e���u���N�v�ɖ߂��Ă���B)

��s�ړ]���ɂ�10���l(���̑����̓��X�N������̋����ڏZ)�������l���́A1800�N�ɂ�22���l�ɂȂ�A�H�Ɖ��E���{��`�����i��19���I�ɓ���Ɣ���I�ɑ������A�S���̊J�ʂ�1861�N�̔_�z����̂̂��́A�H��J���҂Ƃ��Ă̒n���̔_���̈ړ��������A�w�߂Ɣ��x�����������N�̑O�N��1865�N�ɂ�54���l�A�h�X�g�G�t�X�L�[���S���Ȃ����N�̑O�N��1880�N�ɂ�84���l�A1900�N�ɂ�150���l�Ɋg�債�Ă���B

�s�̖ʐς́A�����s��̖ʐς�57���B

�����̎s�S�̂́A�ȉ��Ő��肽���Ă���B

�암��

�E�{�y�A

�{�y�̖k������

�E���V���G�t�X�L�[���A

�k����

�E�y�e���u���N�X�L�[��

(�y�e���u���N��)�A

�����߂Ƃ����召�̎��̓�

(�s�X��101�̓���

�킩��Ă���B)

�k���́A

�E���B�{���O��

���̊Ԃ�������Ƃ��āA

�암�̖{�y�̖k���烔�B�{���O�X�L�[��̓쑤�𗬂��

�E��l���@���A

�{�y�̖k�����̃��V�[���G�t�X�L�[���Ɩk���̃y�e���u���N�X�L�[���̊Ԃ𗬂��

�E���l���@��A

�{�y�̒������𗬂��

�E���C�J��

�ȂǁB

�^���Ƃ��āA

�{�y�̖k������쐼�ւƑ���A

�k���́A

�E�G�J�`�e���[�i�^�́A

�쑤��

�E�t�H���^���J�^��(�t�H���^���J��)

����

�E�t�B�������h�p

�ɖʂ���B

�s�X�́A�l���@��̉͊y�т��̃f���^��ɍL�����Ă��āA�s�̖�15���͐��ʂł���(�앝��340m�`650m�ƍL��)�A�l���@��͎s���ɓ���ƁA�������̎x���ɂ킩��A�^�͂��s�X���c���ɑ����Ă����A�s���ɂ́A600�߂��̋����������Ă���B

(���������_�ŁA�y�e���u���N�́A�������u���̓s�v�ł���A�u�k���̃��F�j�X�v�ƌ�����䂦��ł���B�h�X�g�G�t�X�L�[�̑̌��ɂ���悤�ɁA�Ă̔���̃l���@��̂قƂ�ɗ��ĂA���z�I�ȃp�m���}��̌����邱�Ƃ��ł���B)

���Ƃ��ẮA

�암�̖{�y�Ɩk�����̃��V�[���G�t�X�L�[�������ԋ��Ƃ���

�E�j�R���G�t�X�L�[��(���j�R���C��)�A

�E���{���A

�암�̖{�y�Ɩk���̃y�e���u���N�X�L�[��(�y�e���u���N��)�����ԋ��Ƃ���

�E�g���C�c�L�[��

���m����B

�s�X�̌����́A�������A�s���[�g�����̕��j�Ɋ�Â��A�Α���̌�������������B

���H���������A�ŕܑ�����A

�{�y��k������쓌�ɑ���ڔ����ʂ��

�E�l�t�X�L�[��ʂ�A

��k�ɑ���

�E���H�Y�l�Z���X�L�[�ʂ�

�𒆐S�ɁA�e�ʂ肪�c���ɑ����Ă���B

�w�߂Ɣ��x�ɓo�ꂵ�Ă���A

�E�Z���i���L��

(�G�J�e���[�i�^�͂̓쑤�̋��)

�́A�{�y�̒����Ɉʒu���A�s�O����̈ړ������W�܂鏎���̎s��Ƃ��ē�������B

�Z���i���s���т́A�l���̉ߖ����ł���A���݂��̋����Z��r�������W���A����⏩�ƂȂǂ����������B

�Z

�y�e���u���N�ɂ��āA����

�������E�Љ�Ă���{

�����݁A�s�̒��̂��́B

a(�����̃y�e���u���N��

���āA���낢�����E��

��������)

1.

�u�w�߂Ɣ��x�̃Z���i���L��E�G�v

�k�w�m��ꂴ��h�X�g�G�t�X�L�[�x(�������V��B��g���X1993�N���ŁB)���ɏ����Bp51�`p87�B�l

�����̃y�e���u���N�́A�l���E�g���ʐl���E�Z����E�����H���E���ƁE��w���E�l�G�̗l�q�E�Z���i���L��E���R�A�Ȃǂ��Љ�Ă���B

2.

�u���z�s�s�y�e���u���N�v

�k�w�h�X�g�G�t�X�L�[�E�m�[�g�\�u�߂Ɣ��v�̐��E�x(�����F�����B��B��w�o�ʼn�1981�N���ŁB)��

�ɏ����Bp281�`p296�B�l

�w�߂Ɣ��x�̕���Ƃ��Ẵy�e���u���N�ɂ��ĊȌ��ɏЉ�Ă���B

3.

�u�h�X�g�G�t�X�L�[�̃y�e���u���N�v

�k�w���z�h�X�g�G�t�X�L�[�x(�������F���B�ߑ㕶�|��1997�N���ŁB)���ɏ����Bp55�`p81�B�l

�N���ȍ~�̑唼���y�e���u���N�ɋ������܂����h�X�g���̏Z����(�p�ɂɋ���ς����A����18�̓]����)�̊X����Ȃǂ��A���ɏЉ�Ă���B

4.

�w�h�X�g�G�t�X�L�[⼌��ƏȎ@�x

(�������F�Җ�B������1985�N���ŁB)�̒���

�u�y�e���u���N�v�̍��B

�y�e���u���N�ɂ��Č��y���Ă���h�X�g�G�t�X�L�[���g�̌��t���W�߂��Ă���B

5.

�w����v�z�\���W��

�h�X�g�G�t�X�L�[�x

(1979�N9�����B�y�Њ��B)�ɏ����́A

�u���낵����̒��y�e���u���N�v(���r���E�M)

�u�y�e���u���N�̃t���k�[���i���U��ҁj�v(�C��O�E�M)

�u�y�e���u���N�����̒��̓s�s���v(���q�E�M)

�u�s�s�\�h�X�g�G�t�X�L�[�ƔM������v(�W�����O�E�M�A�u�V�Ö��)

�u�s�s�ƕ��w�\�Θb���h�X�g�G�t�X�L�[�ւ̐V���������v(�O�c���Ɛ�[���j���̑Βk)

b(�y�e���u���N�̍��́E

�؍L�E�ό��ē�)

1.

�w���y�e���u���N�x

(��Ή�F���B������1996�N���ŁB)��

�Í��̃��V�A�̕��w��|�p�ɂ�����y�e���u���N�̂��Ƃ��Љ�Ă���B

2.

�w�T���N�g�y�e���u���N

���ׂƌ��z�̊X�x

(���c�d���B1996�N���{�����o�ŋ���ŁB)��

�M�҂̃T���N�g�y�e���u���N�؍�(1995�E1996�N)�̋I�s�G�b�Z�C�B�y�e���u���N�̍��̂��A�v�[�V�L���E�S�[�S���E�h�X�g���Ȃǂ̍�i�ɂ����y���A�Љ�Ă���B

3.

�u���j���O���[�h�v

�k�w�\���F�g���s�ē��x(�����V���B��X����Y���B1966�N���ŁB)�ɏ����Bp104�`p152�B�l

���j���O���[�h(�T���N�g�y�e���u���N�̋���)�̉��v��e�������ē����Ă���B

4.

�r�f�I�w���V�A�̕��

�X�N���E���j���O���[�h�x

(�������E(��)���Y�t�H�B

�J���[�̓��{��ŁB)��

����

(�тႭ��A�͂���)

�y�e���u���N�͈ܓx������(�k��60�x��)���߁A���Ĉȍ~��5���`8���ɂ͔���ƂȂ�(�s�[�N��6�����{)�A���̊��Ԃ́A���z�͌ߌ�11�����ɒ��ނ��A�ǂ��Ղ�������Ă��܂����Ƃ��Ȃ��A�^�钆�ł������̂܂܂ƂȂ�B

���Ȃ݂��A�~�͒����Z���āA�~�����߂Â��ƌߌ�4���ɂ͖�ɂȂ�B

���A�����̒��̔���

�ɂ��Ă̋L�q

�w�n�����l�тƁx

�u���������A�킽�������݂̂Ƃ���ւ������т��т������͂����Ȃ����Ⴀ��܂��H���A�����ł��傤�H�Ŗ�ɂ܂���ĔE��ł����Ƃ�����ł����H����ɑ��A�߂���͖�炵������Ȃ����Ⴀ��܂��B���܂͔���̋G�߂Ȃ̂ł�����B�v

(�W�F�[���V�L����5��20���̎莆���B�V�����ɂ�p37�B)

�w�߂Ɣ��x

�u�ނ�͒��납������āA�l�K�ւ̂ڂ��čs�����B�K�i�͏�ɍs���قǁA�Â��Ȃ����B�����قƂ�Ǐ\�ꎞ�߂��ŁA���̍��y�e���u���N�͔���̋G�߂Ƃ͌����A�K�i�̏�̂ق��͂Ђ��傤�ɈÂ������B�v

(��1����2�B�V�����ɂ̏㊪��p43�B)

�w����x

�u���͎������̎O�x�ڂ̃����f���[�������A�������̎O�x�ڂ̔��邾�����B�v

(�p�앶�ɂ�p76�B����́A����̎����ɂ�����5���Ԃɂ킽�镨��ɂȂ��Ă���B)

�T

�N���s���E���j��

(�X�V�F26/02/04)

( �j�Փ� )�@�@�@�@�@�@�@

�Z ���[���J�Ղ�

�@

12��25���ȍ~�A���[���J(�����w(�Ƃ���)�ƌĂ�郍�V�A�̃N���X�}�X�c���[�B�~�a�Վ��B) �̏���t�����{�i�����A12��31���ɏ����������A1��7�����~�a��(���V�A�����̃N���X�}�X) ���o�āA1�����܂ő������V�A�̃N���X�}�X�̍Ղ�̂��ƁB

���V�A�ł�12��25������1��6���܂ł�12���Ԃ��u�N���X�}�X�T���v�Ƃ��Ă���B

���[���J�̏W���ɂ́A���V�A�̃T���^�N���[�X�ł����}���[�X�ꂳ�����X�l�O���[�`�J(�ᖺ)���o�ꂷ��B

�k�Z�ҁw�L���X�g�̃����J�ɏ����ꂵ���N�x�l

�Z ������

( ���V�A��ł́A�p�[�X�n )

�\���˂ɂ�����ꂽ�L���X�g���O����ɕ����������Ƃ��������j�����B

���Ă̕�����(�C�[�X�^�[)�Ɠ������A���V�A�ł��A�u�t���̎��̖����̌�̓��j���v�ɍs����B

�ړ��j�Փ��Ƃ��āA�N���Ƃɕ����Ղ̓��͈قȂ邪�A��̊W�ŁA�J�g���b�N��v���e�X�^���g�̂�����ꃖ���قǒx���A��́A3���㔼����4�����ɂ����Ă̎����ɍs���A�t�̓�������яj���t�Ղ�Ƃ��Ă̐��i������B

���V�A�����ł́A�C�G�X�̏\���˂̌Y�ɂ��߂̏��������A�C�G�X�̎O����̕������u�C�G�X�̏����v�Ƃ��ďd������̂ŁA�����Ղ́A���V�A�����̍ő�̍Փ��ł���A���ʂȈӋ`��L

������B

�����Ղ̑O���0���ɂȂ�ƁA�i�ՂƏW�܂��Ă����M�҂����̑�\������̉����A�u�n���X�g �X(���V�A�����ł̃L���X�g�̌Ăі�)��������v�Ȃǂ̎]���������������u�\���s�v��

�s���A���̂��ƁA����̒��ŁA�����܂Ŗ��O���ė������܂�(�����̋���ɂ͊�{�I�Ɉ֎q�� �Ȃ��B)�F��(���Ƃ��B���̂��̂����Ƃ����S�B)���s���B��������ƁA�u���̗�V�v���s���A �M�҂����������������(���͕����̏ے��Ƃ����)�E�N���[�`(�~���`�̃p���P�[�L)�E�p�[�X�n(�����p�̃`�[�Y�P�[�L)�Ȃǂ��������H���āA�C�G�X�̕����̊�т��������B

�@�@�@�@�@

�@

�Z ���

( �������̂��݁A�l�{�ՁA

�l�{�ցA�l�{�߁A

���V�A��ł́A�|�X�g )

�����Ղ��}����O��7�T��(���(�����j�A������)��������40����)�̏������Ԃ̂��ƁB

�C�G�X���H�ו������ݐ����Ȃ��Ɉ����̗U�f���Ȃ���r��ʼn߂�����40���Ԃ̋ꂵ�݂��������Ƃ����Ӗ�������A���̊��ԁA�M�҂́A�ؐH�ɓ���A���ʂȋF��̋�������A

��(���̂���)���E���i���ĉ߂����B

�����Ղ̑O�̈�T�Ԃ��u���T��(�_���T��)�v�A�����Ղ̏T���u�����T���v�ƌ����B

�k�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̑�6�ґ�2�̃}���P�[���̉�S�̉ӏ��A�ȂǁB�l

�����Ղ̂��Ƃ͏j����40���Ԃ�����A�����Ղ���50���ڂɂ́A�u����~�Ս�(�����O�ҍՁA�{��)�v���s����B

�k�w�߂Ɣ��x�̑�6����6�A�ȂǁB�l

�@

( �l�̏j���� )

�Z ���̓��̏j��

( �������̏j�� )

�����̐��疼�Ɠ������������҂̍Փ��B�a������������ɍs����B

�k�w�����N�x��1���̑�2�͂�1�A�ȂǁB�l

�@

�U

����

[�㒅�A�O���A����]

�E�O���A�z�O��

�E�}���g

�E������

�E�T���t�@��

���V�A�Ō×��A��Ƃ��ď����̒��p�����\�I�������B���ʂ͂����Ԃ���₩�ȁC������W�����p�[�X�J�[�g�`�����Ƃ�B�ʏ�u���E�X�̏�ɒ��p���C��̒Z�����̂�����B

�E���o�V�J

���V�A�̖������̈�B�l�ߋ݁A�����A���O�J���ō���̒j���p��߁B

�E�h���X(���̃h���X)

�E�V���c

�E�u���E�X

[�V���[����]

�E�v���g�[�N

���V�A�̖����I�ȏ����p��蕨�ŁC�G�߂��킸�p������B�ӂ��͎l�p���z��C�܂��̓j�b�g�n�ŁC���ɔ��ق��C���ɂ�������C��Ɋ������肷��B���F�̉₩�ȑ��ʂȉԕ��������D�܂��B

���A�w�߂Ɣ��x�ŏo�Ă���B

�E�V���[��

�E�X�J�[�t

[�X�q�ށA���]

�E�X�q�A���V�A�X

�E�n�b�g(�V���N�n�b�g)

�E�t�[�h�t���̏��

�E�X�e�b�L

[�u�[�c��]

�E���C�A�����C

[�A�N�Z�T���[�A�z��]

�E���l�N�^�C

�E���{��

�E�J�t�X�A�s��

�E�w��

�E�n���J�`�[�t

[��v]

�E�R�r�v�A�q�r�v

��܁A���̗��n�A

�u�[�c�Ȃǂɂ��Ȃ₩��

��v�ȎR�r(���M)�v

���p����ꂽ�B

�E�q����

�V

�Ƌ�E���x�i

[����]

�T�����[��

�E�}�z�K�j�[���̉Ƌ�

�E����

�E����

�E�����v

�E�J���e��

���@�@�@���@�@�@���@�@�@��

�T�����[��

�E���V�A���L���i���p�̓����������B

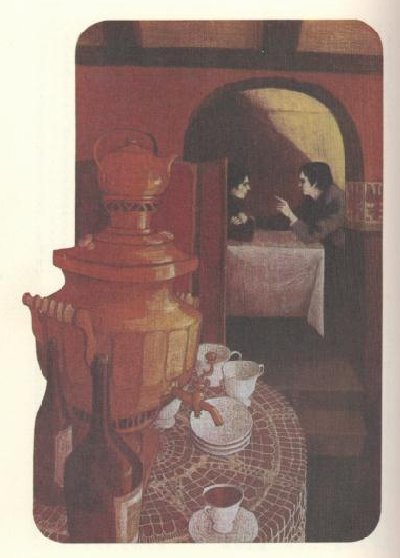

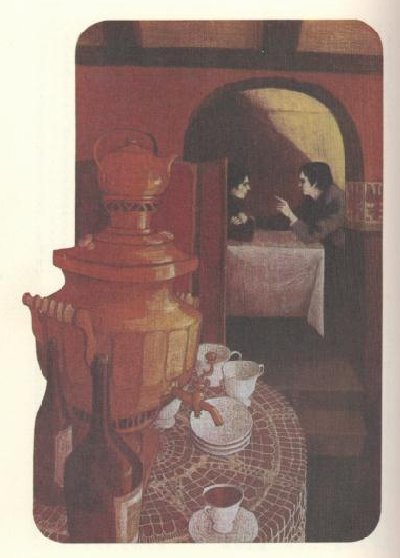

�E�����ς�Ƃ�������ɖF���������悢�A���̕�������r�I������ɕۉ��̋@�\��������Ă���̂ŁA19���I�ȗ����V�A�l�ɑ傢�Ɉ�����A�H��̏�̃T�����[���͉ƒ�c�R�◈�q���҂̏ے��ƂȂ����B

�E��W�̏���}�{���������g�����Ϗo���A�O���X���邢�����q�ɔ����قǒ����A�{�̂̉�������ˏo�Ă���F(����)���Ђ˂��ĔM���𒍂������̂��ʏ�̈��ݕ��B�������J�b�v�����M�Ɉڂ��Ĉ��ނ̂́A�_���̓`���I�Ȉ��ݕ��B

�E�ޗ��͓����邢�͉����B�~���`�Ȃ����~���`�̗e��̓����Ƀp�C�v�����Ă��Ă���A���̒��Ɏ�Ƃ��ĖؒY�A�Ƃ��ɂ͊������؊��⏼�������߂ĔR�Ă����A�������B

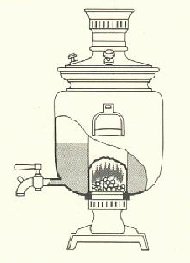

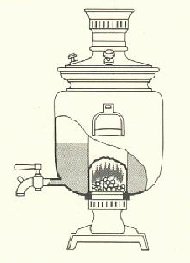

�T�����[��(����61�p)

�T�����[���̍\���}

�}���G�̃T�����[��

�W

���H

��

���ݕ�

( ���E�R�[�q�[�� )

�E����(�g��)

17���I�ɂ������A������Ĉȍ~�A���V�A�l�́A19���I����́A�_�Ƃł��A����A�e�ƒ�ɂ����T�����[���ōg�����Ϗo���ŁA����(�g��)���D��ň��B�@

�E�R�[�q�[

���V�A�l�́A�̂���A�g���ƂƂ��ɁA�R�[�q�[���悭���B���V�A�̃R�[�q�[�͔Z�����̂������B

( ����� )

�E�R�j���b�N

�t�����X�����̃R�j���b�N�n���Y�̍����u�����f�B�[�B�������������������̂��A�M�ɋl�߂ďn�������č��B

���A�w�J���Z��x�̃t���[�h���̍D���B

�E�E�H�g�J(�E�H�b�J�E�Ύ�)

���V�A�̑�\�I�ȏ������B���F�����E�������L�ł��邪�A�A���R�[������40�`60���ƍ����B

�唞�E���C���E�����E�g�E�����R�V�Ȃǂɔ���������ē����E���y�������������̂��A�����̖ؒY�ŒE�L�E�h��(�납)���Ă���B

���A�h�X�g�G�t�X�L�[�͒��A���p����������Ȃ���E�H�g�J���������Ɋ܂�ň��ނ��Ƃ��K���������炵���B

�E�r�[��

���V�A�l�́A�×��A�r�[�����D�B���V�A�̌Â�����̃r�[���́A�Y�_�����Ȃ��āA�����Z���̂������ł���B

�E�V�����p��

���V�A�ł́A�V�����p���́A�V�N��N���X�}�X�T�Ԃɂ悭���܂ꂽ�B

�E�|���X(�|���X���A�p���`)

�|���`���̂��ƁB�u�����f�B�[�ɉʕ��̏`�⍻���Ȃǂ����������ݕ��B

�E���N���X

(KBAC)

���V�A�Ɠ��̃R�[���Ɏ������A���R�[�����̎_(��)���ς������������̂��ƁB�Ăɂ悭���܂��B

�ʕ���I���ō����̂Ȃǎ�ނ��F�X���邪�A�ӂ��́A���C����唞�ɍ��p�������Ĕ��y�����č��B

���A�w�߂Ɣ��x�w�J���Z��x�ɏo�Ă���B

�E�Ԃǂ���(���C��)

�E����(������)

�E���L���[��

��

�H�ו�

�k�p���A�p�C�A�p���P�[�L�l

�E�����p��(����ς�)

����n�ł��悭����C���������A�����Ď_��������B�����Ƃ̑������悢�B�X�[�v�ƂƂ��ɐH���郍�V�A�̒�Ԃ̎�H�B���C���p���B

�E���s���[�O

���V�A�̑�^�p�C(�p��)�̂��ƁB���ɋ�����Ă�����̂�����B

�E���u����(�u���k�C)

���V�A���̃N���[�v�܂��̓p���P�[�L(�z�b�g�P�[�L)�̂��ƁB�����n���������������~�`�ɔ��Ă��ɂ��č��B

���(�����Ղ̑O�̎��T��)�̑O�̃o�^�[�Ղ�ł��u���k�B�������������ďj���A�t���}���鏀���������B

�E���s���V�L

��(��)�����������܂�傫���Ȃ��g���p���܂��͓��\��(�ɂ��܂イ)�̂��ƁB

�����������˂Đ��n�����A��Ƃ��āA���⋛�A��ȂǁA�G�߂ɉ��������̂�����B

�E�����\��(�t�B�b�V���E�p�C)

���A�w�J���Z��x�̃X�����W���R�t�������ӂ̗����B

[����]

�E�����A�e����

�E�J�c���c

�E�r�t�e�L

�E���Ⴊ����

�k�n���A�\�[�Z�[�W�l

�E�n��

�E���l��(�\�[�Z�[�W)

�k���l

�E��(�T�[����)�A��������

�E��(�j�V��)

�E�`���E�U��

�E����(�j�W�}�X)

�E��(�X�Y�L)

[�����A�L��]

�E�C�N���A�L���r�A

�E���y(����)

[�O��]

�E���U�N�[�X�J

���V�A�̑O��(�����E�I�[�g�u��)�̂��ƁB���E�ׂȂǂ̖��Ђ��A�L���x�c�̐|�Ђ��A�T���_�Ȃǂ̐��荇�킹�����S�B

[���]

�E�ӉZ(�L���E��)

�E�L���x�c

[�X�[�v]

�E���E�n�[

�`���E�U���A���A�ׂȂǂ̋����g�����X�[�v�̂��ƁB���ł������Ƃ�A��ƈꏏ�ɋ����ςč��B�@

���w�J���Z��x�̃X�����W���R�t�������ӂ̗����B

�E�V�`�[

�L���x�c�𒆐S�Ƃ�����؏`�B�H�ׂ�O�ɃT���[�N���[��������B

�E�{���V�`

�E�N���C�i���˂̑N�₩�Ȑ[�g�F(�r�[�c)�������ύ��݃X�[�v�B

���h�X�g�G�t�X�L�[�̍�i�ł͂قƂ�Ǐo�Ă��Ȃ��B

�E���\�������J

�������������鍁�h���̂�������������Z���X�[�v�B

�E���I�N���[�V�J

�ĂɍœK�̉��g�킸�ɍ���₽���X�[�v�B�L���E����^�}�l�M�A�W���K�C���A�n���Ȃǂ����������č������킹�A����ɃN���X�������č��B

[�W������]

�E�W����

���V�A�ł́A�W�����́A�p���Ȃǂɂʂ��ĐH�ׂ邾���łȂ��A�W�������r(��)�߂Ȃ��炨��������A�g���ɓ���ăW�����e�B�[�ɂ��ĐH�����B�@

���A�w�J���Z��x�ł́A����ڂ̃W�������o�Ă���B

�E�n�`�~�c

�k�����i�l

�E�`�[�Y

�E�X���^�i(�T���[�N���[��)

���V�A���Y�̔��y���ŁA���[�O���g�̈��B���\�������Ƃ��ă��V�A�l�͂Ȃ�ɂł� �����ĐH�ׂ�B

�k�ۑ��H(���Ђ��A�|�Ђ�)�A�Ђ����l

�E�s�N���X

�L���x�c��l�Q�E�L���E���E�g�}�g�Ȃǂ�Ђ������́B

�E�U���[�N���E�g

�L���x�c�̒Ђ����B

[���َq��]

�E�L�����f�B

�E�k�K�[

�\�t�g�L�����f�[�̈��B

�E�h���b�v

�E�����p���V�G(�ʕ�����X����)

�E�p�X�`��

���V�A�̃}�V���}�����َq�B

�E�`���R���[�g

�E�A�C�X�N���[��

�E�p�X�n

�t���b�V���`�[�Y�ō�镜����Ղَ̉q�B

[�i�b�c�ށA�L�m�R��]

�E�N���~

�E�L�m�R

���V�A�l�ɂƂ��ďd�v�ȐH�ו��A�D���B

[�ʕ�]

�E�����m��(�O���[�V��)

�E���Z(�X�C�J)

�E�I�����W

�E�u�h�E�A���[�Y���A

�i�c�����V

�E������

�k�������A���h���l

�E����

�E�X����

�E��

�E�Ӟ�

�E���炵

�k�����l

�E���f�B��

�E�R���A���_�[

�E�p�Z��(�C�^���A���p�Z��)

�X

�@���E�@�h

[����]

�E���V�A����

�E�����h

(�����k�A�ËV���h�A

�ڐg�h�A�����h�A���S�h)

�E���V�A�̐_�X�A

���܂��܂Ȗ��ԐM��

�E��n(��Ȃ��n)�ւ�

�M��(��n�ւ̐ڕ�)

�E�C�R�����q

�E���l�M��

�E����M��

�E�����̃��V�A���

�E�Q�l�ƂȂ�{

�E�T�C�g

���@�@�@���@�@�@���@�@�@��

���V�A����

(�T�v)

�E�����ւƓ`������L���X�g���̓���������(�M���V��������)�̈�Ƃ��āA10���I�ɃL�G�t�ɓ`��胍�V�A�Ō`�����ꂽ���V�A������̋����B���V�A�������14���I�ɂ͂��̒��S�����X�N���Ɉڂ��A�����[�}�鍑���C�X�����̎x�z���ɓ�����16���I�ȍ~�͓���������̒��S�ƂȂ����B���ẴJ�g���b�N���ɑ��ď����̃L���X�g���̎p�⋳����ێ����p�����Ă���Ƃ��Ă���B

�E�勳�E�m���E���V�Ȃǂ̓Ǝ��̐��E�ʁA18���I�ɐ݂���ꂽ�@���@�A�×��̐��l�̗�`�A�C�R��(����)��q�A�Ǝ��̏\���̐���A�Ǝ��̋F���(�����Ē����ԋF�邱�ƂȂ�)�A�\���˂Ŏ������L���X�g�Ƃ��̕������ւ̏d���A�Ǝ��̏j���̎d���A�X�C�^�i�l�M�V��^�j�̃h�[�����㕔�Ɏ�������(����)��m�@�A���̓��������B

�����h

�����h

17���I�㔼�Ƀ��V�A������ɂ����čs��ꂽ�T����v(�j�R���̉��v)�̎��������ۂ������̓T��ɌŎ����Đ�����������������h�̑��́B

�ËV���h�A�����k�Ƃ��Ă��B

�����h�ɂ͂���Ɋe�n���ɗl�X�ȑ召�̏@�h(�Z�N�g))������A�ڐg�h�A�����h�A���S�h�Ȃǂ́A���̑�Z�N�g�ɂ�����B

���A�h�X�g�G�t�X�L�[�͕����h�ɊS�������Ă���A�h�X�g�G�t�X�L�[�̒����ȍ~�̏����ɂ́A���̕����h(�ڐg�h�A�����h)�̐M�k�Ǝv����o��l���������Γo�ꂵ�Ă���B

�ڐg�h

�����k�Ƃ͕ʂɁC17���I�O���Ɍ��ꂽ���h(�@�h)�B�����ڂőł�����M���I�ɗx�����肵�Ĝ������ɂЂ������̂ł����Ăꂽ�B�����h�̒��̈�@�h�Ƃ��đ������Ă���B

���A�w�߂Ɣ��x�̃��U���F�[�^�Ȃǂ��ڐg�h�̐M�҂��Ƃ���Ă���B

�����h

18���I�ɕڐg�h�̐��I����ᔻ���āA���I�s�ׂ�r���Ă������߂ɁA�M�k���A�X����[�̐؏����s�����Ƃ��n�߂��@�h�B

���A�w���s�x�̃��S�[�W���A�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̃X�����W���R�t�Ȃǂ������h�̐M�҂��Ƃ���Ă���B

�Q�l�ƂȂ�{

�ȉ��A���V�A����(��������A�M���V������)�A�e���h�Ɋւ��ď����Ă��ĎQ�l�ɂȂ�{�������܂����B

���c�������߂̂Ԃ�B

���c���ݎs�̂���Ă���Ԃ�B

���c�h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ����郍�V�A�����E���h�ɂ��ĐG��Ă�����́B

�E�w�M���V�������x��

(�u�k�Њw�p���ɁB�����ۍs���B1980�N���ŁB)����

�E�w�_�ƈ����\�M���V�������̐l�Ԋρx

(�p��I���B�����ۍs���B1994�N���ŁB)����

�E�w�M���V�A��������x

(������Y���B������1977�N���ŁB)

�E�w�M���V����������x

(�����x�j���B1978�N���B���o�ŎЂ́A�������B)

�E�w���V�A�����̐�N�x��

(NHK�u�b�N�X�B�A�����v���B1993�N���ŁB)��

�E�w���V�A������̗��j�x

(N�]�[���m�[�t���A�{�{����B1991�N���{����c�o�ŋǏ��ŁB)

�E�w���V�A����j�x

(N�]M�]�[���m�[�t���A�{�{������B1990�N�P���Џ��ŁB)

�E�w����������x

(O�]�N���}�����A�▴�c�C��E���Ύ��N��B������1977�N���B)

�E�u�h�X�g�G�t�X�L�[�ƃM���V�������v

(�Ö쐴�l�M�B)��

�k�w���|�ǖ{�h�X�g�G�[�t�X�L�[(�T)�x(�͏o���[�V��1976�N���ŁB)�ɏ����B�l

�E�w�h�X�g�G�t�X�L�[�\���_�_�̍����x��

(�▴�c�K�q���B�ߑ㕶�|��1988�N���ŁB)�̒���

�u�h�X�g�G�t�X�L�[�ƃ��V���̐����\�w��Ƃ̓��L�x�𒆐S�Ɂv(p255�`p274)��

�u�h�X�g�G�t�X�L�[�ƕ����h�v(p295�`p325)��

�E�w���V�A��ǂ݉����x

(�u�k�Ќ���V���B�A�����v���B1995�N���ŁB)���̒���

�u�_�̃��V�A�Ɩ��_�_�v(p79�`107)�B��

�E�w�\�r�G�g�ƃ��V�A�x

(�u�k�Ќ���V���B�X�{�ǒj���B1989�N���ŁB)���̒���

�u��݂�����_�X�\���V�A�����Ƌ��Y��`�v(p115�`136)�B��

�E�w�L���X�g����m�鎖�T�x

(�����������B�������o��1996�N���ŁB)���̒���

�u��������v(p162�`p173)�B

�E�w�L���X�g���̗��j�x

(�u�k�Њw�p���ɁB���c�_��璘�B1995�N���ŁB)���̒���

�u��������̎����v(P228�`P237)�B��

�E�w�L���X�g�������̏펯�x

(�u�k�Ќ���V���B���}���[���[�Y���B1994�N���ŁB)���̒���

�u����������v(p146�`p147)�B

�E�w�h�X�g�G�t�X�L�[�x

(��g�V���B�]��쒘�B1984�N���ŁB�u�]�`�I�v�V���[�Y�̓����Ł�����B)�̒���

�u���V�A�̓y��A���V�A�̐_�X�v(p87�`p168)�B����

�E�w������u�߂Ɣ��v�x

(�V���I���B�]��쒘�B�V����1986�N���ŁB)���̒���

p38�`p39�Ap190�`p192�B��

�E�w������u���s�v�x

(�V���I���B�]��쒘�B�V����1994�N���ŁB)���̒���

�u�u�����̃i�X�^�[�V���v�v(p101�`p119)�B��

�E�w�ǂ�ŗ����鐢�E�̗��j�ƕ����\���V�A�x

(�����ďC�B1994�N�V���Џ��ŁB)���̒���

p64�`p70�B

�T�C�g

���́A���V�A�����ɂ���

������Ă���T�C�g�ł��B

�E���{������HP

�P�O

�����̒P��

( �d�� )

�E�t���g

�@�c�@400�O�����B

���|���h�A��(����)

�p���A���َq�A

����݂Ȃǂ̏d

���ɗp����B�@

�E�v�[�h

�@�c�@14.38�L���O����

�l�̑̏d�Ȃ�

�ɗp����B

( ���� )

�E���F���W���[�N

�c�@��4.5�Z���`

�E�A�[���V��

�@�c�@��70�Z���`�@

�E�T�[�W�F��

�@�c�@2.1���[�g��

�߂������Ԋu��

�����̂Ɏg���B

�E�I��

(���A���F���X�g)

�@�c�@1.067�L�����[�g���@

���̂�̋�����

�����̂Ɏg���B

�P�P

�a�E��l

[����]

�E�������[�W���C

(���s��)

�E���q�|�R���f���[

�E់��a��

�E��

�P�Q

(���̑�)

[����]

�G��

�E�z���o�C����

�u�C�G�X�E�L���X�g�̎r�v

�E�N���[�h�]��������

�u�A�L�X�ƃK���e���v

���@�@�@���@�@�@��

�n���X�E�z���o�C����

�u�C�G�X�E�L���X�g�̎r�v

�ƃh�X�g�G�t�X�L�[

�n���X�E�z���o�C����

�u��̒��̎�����L���X�g�v

(�X�C�X�̃o�[�[�������ّ��B

1521�N��B)

������

���̊G���o�[�[�������قŖڂɂ������̃h�X�g�G�t�X�L�[�̐q��Ȃ炴�铮�h�E�S�Ԃ�́A

�A���i�E�h�X�g�G�t�X�J�����w�A���i�̓��L�x(�؉��L�[��B�͏o���[�V��1979�N���B)

�̒��ɋL����Ă���(1867�N8��24���̓��L�Bp345�B)�B

�����̒��ł́A

�w���s�x�̒��́A

��2�҂�4(�V�����ɂ̏㊪��p405�`p407)�A��3�҂�6(�V�����ɂ̉�����p160�`p163)

�ŁA�G����Ă���B

�w���s�x�̒��̂��̉ӏ��̉��߂Ƃ��ẮA

�������V��w�h�X�g�G�t�X�L�[�E���Ǝ��̊��o�x(��g���X1984�N���ŁB�s�̒��B)�̒���

�u�V�u��̒��̎�����L���X�g�v�Ɍ������́\���̔Đ_�_�Ǝ��̎��R�Ȋw�v

���Q�l�ɂȂ�܂��B

�n���X�E�z���o�C��

�h�C�c�̉�ƁB1497�`1543�B

�f���[���[�ƕ��ԃh�C�c���l�T���X�̑�ƁB�X�C�X�̃o�[�[���̂ق��A�p�E���E�C�^���A�Ŋ����B���ɏё���ɂ�����A�ё���ƂƂ��Ă͎j��ő�̉�Ƃ̈�l�Ƃ��Đ�������B����Z���L���ȉ�ƂƂ��Ēm���A���Ɠ����̂��߁A���n���X(�n���X�E�z���o�C���E�W���j�A)�ƌĂ��B

�ق��̑�\��Ƃ��āA

���u�}�C���[�s���̃}�h���i�v

�u�w�����[�������v�u���b�e���_���̃G���X���X�v�u�g�[�}�X�E���A�Ƃ��̉Ƒ��v�ȂǁB

�u�}�C���[�s���̃}�h���i�v���A�w���s�x�Ō��y����Ă���(�㊪��p140)�B

�N���[�h�]��������

�u�A�L�X�ƃK���e���v

�ƃh�X�g�G�t�X�L�[

�N���[�h�]��������

�u�A�L�X�ƃK���e���v

(�h�C�c�̃h���X�f�����p�ّ�)

������

�w�����N�x�̑�3����7�͂�2(�V�����E���w�ł́Ap565)

�ŁA���F���V�[���t�́A�h���X�f�����p�قŌ������̊G�̐��E���u��������v�ƌĂсA�̂��Ɏ����̖��̒��Ɍ��ꂽ���̂Ƃ��āA��z���ďq�ׂĂ���B

�w�����N�x�̒��̂��̉ӏ��̉��߂Ƃ��ẮA

�������V��w�h�X�g�G�t�X�L�[�E���Ǝ��̊��o�x(��g���X1984�N���ŁB�s�̒��B)�̒���

�u�S�u��������v�̖��\�y���̐����x����C���v

���Q�l�ɂȂ�܂��B

���́u��������v�̃C���[�W�́A�w����x�w�������Ȑl�Ԃ̖��x�Ȃǂł��o�ꂵ�Ă���B

���A���������ɂ́A�N�A�L�X�Ɣނ�����������K���e���̈��������p���`����A��ʉE�̒f�R�̏�ɂ́A�K���e���ɗ���������ڂ̋��l�L���N���[�|�X�������Ă��Ă���p��������B

�N���[�h�E������

�t�����X�̕��i��ƁB1600�`1682�B�v�b�T���ƂƂ��Ƀt�����X�ÓT��`�G����\�����ƁB

���j��_�b�Ɏ�ނ����s��ȍ\�}�̍�i�������A���Ƒ�C�ɒ��ڂ������i���`�����B�u�A�L�X�ƃK���e���v���A�I���B�f�B�E�X(���[�}�̎��l)�́w�ϐg杁x���瓾�Ă���B�ق��ɁA��\��Ƃ��āA�u�N���I�p�g���̏㗤�v�u�V�o�̏����̏�D�v�u�����̍`�v�ȂǁB

|

![]()